Записи

Как правильно дополнять крымскотатарский фес традиционными украшениями?

Одежда крымских татарок во все времена…

ТОП-6 ГЛАВНЫХ ОТКРЫТИЙ МАСТЕРСКОЙ MIRAS В КРЫМСКОТАТАРСКОЙ ФИЛИГРАНИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

Около двух столетий крымскотатарское…

Mot olmaq: высокая крымскотатарская филигранная мода

Крымскотатарские украшения во…

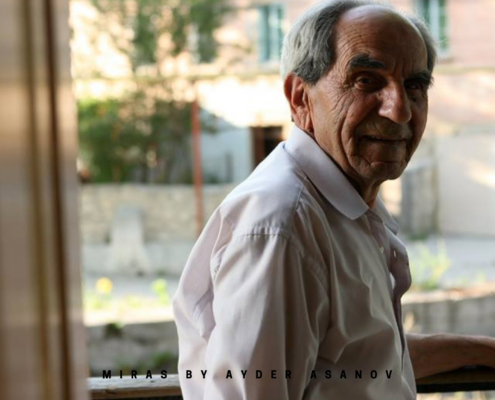

Интервью с Айдером Асановым

СТАРЕЙШИЙ ЮВЕЛИР КРЫМА: «ЛЮБОВЬ К…