Записи

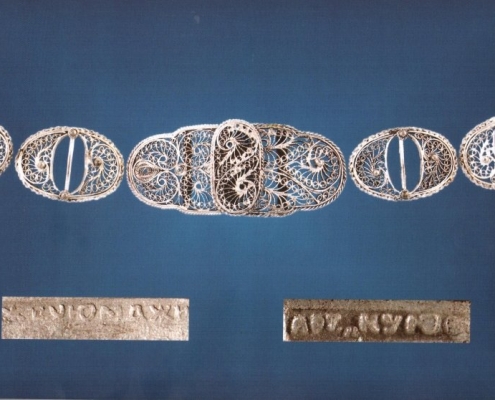

Артель «Куюмджи»: форма и содержание крымскотатарской филиграни во времена коллективизации.

В 1930-х годах на фоне происходящей…

Как правильно дополнять крымскотатарский фес традиционными украшениями?

Одежда крымских татарок во все времена…

ТОП-6 ГЛАВНЫХ ОТКРЫТИЙ МАСТЕРСКОЙ MIRAS В КРЫМСКОТАТАРСКОЙ ФИЛИГРАНИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

Около двух столетий крымскотатарское…

ИСКУССТВОВЕД ЕКАТЕРИНА ЕРМАКОВА ДЛЯ FOLKROOM.RU: МАСТЕР КРЫМСКОТАТАРСКОЙ ФИЛИГРАНИ

В Бахчисарае кроме знаменитого Ханского…

Аргументы и Факты: Серебряная нить. В Крыму работает один из последних ювелиров-филигранщиков

Еженедельник "Аргументы и Факты" №…

БИЗНЕС И КУЛЬТУРА: Крымская филигрань Айдера Асанова

Неподдельный интерес и симпатия…