Записи

https://mirassilver.com/wp-content/uploads/2021/02/104081373_113723516851567_2518103169963918991_n.jpg

1259

1080

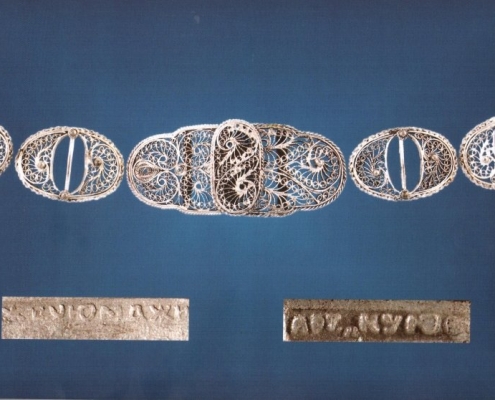

Crimeatatar Filigree

http://mirassilver.com/wp-content/uploads/2017/09/ayder-asanov_logo.jpg

Crimeatatar Filigree2020-06-14 20:34:302021-02-15 21:18:03Традиционные украшения в современных образах от LENARA OSMAN

https://mirassilver.com/wp-content/uploads/2021/02/104081373_113723516851567_2518103169963918991_n.jpg

1259

1080

Crimeatatar Filigree

http://mirassilver.com/wp-content/uploads/2017/09/ayder-asanov_logo.jpg

Crimeatatar Filigree2020-06-14 20:34:302021-02-15 21:18:03Традиционные украшения в современных образах от LENARA OSMAN

Артель «Куюмджи»: форма и содержание крымскотатарской филиграни во времена коллективизации.

В 1930-х годах на фоне происходящей…

KELIN JEZVE: кофе в филигранном джезве от Дервиш эви

Крымскотатарские традиции являются…

Mot olmaq: высокая крымскотатарская филигранная мода

Крымскотатарские украшения во…

Срібло. Журнал инвесторов и коллекционеров: Серебряная нить традиций. Айдер Асанов

Автор: Александра Радченко

Чувство…

Республика: Любовь к этой красоте продлила мне жизнь…

84-летний Айдер Асанов из династии…

Аргументы и Факты: Серебряная нить. В Крыму работает один из последних ювелиров-филигранщиков

Еженедельник "Аргументы и Факты" №…